Quando l’immagine diventa dolorosa testimonianza, documentazione della realtà costruendo la storia.

Anno 1944, campo di concentramento di Auschwitz, Crematorium V, Polonia. Per la maggior parte europei di origine ebraica, sono rinchiusi e condannati a morte a loro insaputa. L’amministrazione del campo di concentramento, per facilitare il processo di eliminazione, crea delle forze interne chiamate Sonderkommando, composte prevalentemente da prigionieri ebrei, con lo scopo di accompagnare le persone designate nelle camere a gas. Le persone vengono prima invitate a denudarsi in una apposita stanza, dove ricevono un numero corrispondente ai vestiti lasciati, per allontanare il sospetto che il bagno a cui sono destinati sia mortale. Poi accompagnati alle docce. Le docce, dopo che i corpi vengono trasportati all’esterno per essere bruciati, sono pulite dagli stessi accompagnatori, pronte per ricevere la nuova selezione.

Nell’arco di questo processo di distruzione, nell’agosto del ‘44, un membro del Sonderkommando, un ufficiale navale ebreo greco a cui si attribuisce il nome di Alex, con la collaborazione di altre cinque persone, nascondendo la fotocamera, produce negativi corrispondenti a quattro immagini 6×9, che verranno consegnate alla Resistenza polacca.

Le foto, per essere più leggibili, vengono tagliate ed elaborate in modo che il focus sui soggetti rimanga più evidente possibile, cercando di eliminare le “interferenze” (errori di inquadratura, mancanza di fuoco) causate dalla precaria situazione di scatto. Vengono pubblicate per la prima volta nel 1958 a Varsavia nel libro di Stanisław Wrzos-Glinka, Tadeusz Mazur and Jerzy Tomaszewski, “1939–1945: Cierpienie i walka narodu polskiego” (pubblicato in inglese “1939–1945: We Have Not Forgotten”).

Le foto vengono donate nel 1960 al Auschwitz-Birkenau State Museum, ma solo nel 1985 il museo riceverà le foto originali non tagliate-ritoccate. Quattro immagini vengono numerate dallo State Museum: n. 280-281 raffigurano cumuli di corpi impilati, pronti per essere bruciati, ripresi dall’interno della camera a gas; la n. 282 rappresenta un gruppo di donne dirette alla camera a gas; la n. 283 è l’immagine di alberi ripresi dal basso verso l’alto.

Il Baretto ha letto il testo di Didi Huberman (lo trovate nel link sotto) ed è rimasto inchiodato al suolo, muto. Difficile usare parole, per raccontare l’inimmaginabile. Le immagini, la forza di queste immagini, diventano la chiave per ricordare, fissare le memoria, riprendere a respirare.

To snacht images from hell: rubare immagini dall’inferno.

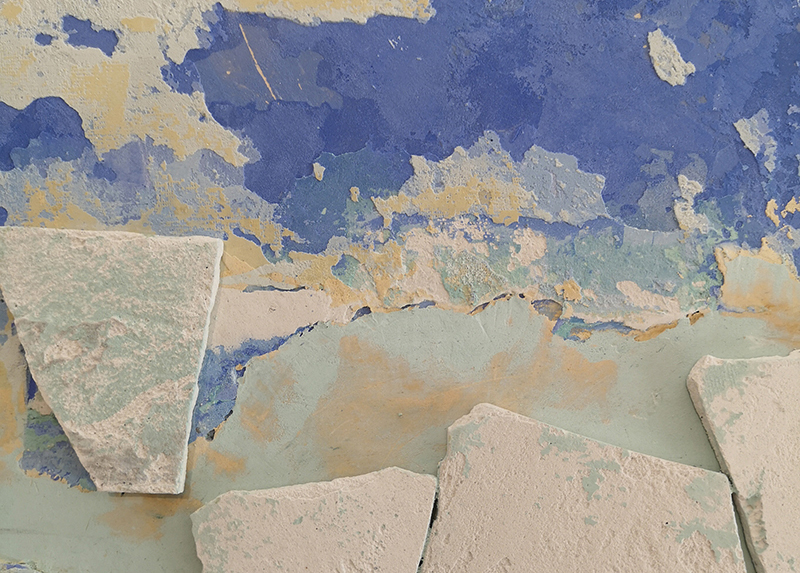

Le quattro immagini originali, catturate in situazioni estreme a rischio della vita, in una situazione in cui la vita non ha valore alcuno, vengono ritoccate per essere rese più testimoniali a rappresentare, secondo i canoni standard di inquadratura e messa a fuoco, la realtà circostante, per essere esposte nel museo. E lì ci rimarranno, per molto tempo, fino a quando, alla morte del proprietario, verranno alla luce gli originali. Solo in quel momento le quattro foto raddoppiano: gli originali mostrano ciò che è stato eliminato per rendere il racconto delle immagini più intellegibile. Ma cosa è successo? Cosa emerge dal prima e dopo “l’amputazione”?

Nelle sequenze in cui le immagini sono messe a confronto, in modo più evidente nella 281 e nella 280, la massa nera presente negli originali sparisce, indirizzando lo sguardo dell’osservatore verso l’esterno dei corpi nel rogo: la massa nera, la non visibilità, il fuori fuoco indicano le condizioni, fanno la storia del contesto in cui sono state scattate. Le foto originali subiscono paradossalmente, cercando di focalizzare il racconto, una feroce amputazione narrativa, perdono il punto di vista dell’osservatore sulla realtà del fotografo.

Didi-Huberman nel saggio “Images in Spite of All. Four Photographs from Auschwitz” scrive che, nel racconto cinematografico, lo spazio nero negato scrive la storia del fotografo nel momento in cui ruba queste preziose e dolorose immagini, nascondendosi nella camera a gas (probabilmente mentre gli altri suoi colleghi liberano e puliscono lo spazio dai corpi); nella 281 immaginiamo il terrore la paura, ma anche l’adrenalina che scorre per la volontà di fare più velocemente. Lo spazio nero intorno all’immagine scrive tutto questo. Poi, nella 280, qualcosa succede: lo stupore lascia posto alla determinazione, lo spazio nero ritrae, il fotografo prende coscienza dell’ineluttabilità degli atti che sta compiendo, prende coraggio andando più avanti, esponendosi verso l’inimmaginabile frame, cercando l’inquadratura. Nelle immagini successive esce con la camera nascosta, corre, scatta senza inquadrare. La 282 ha un’inquadratura verticale – non c’è tempo, conta solo non farsi scoprire – raffigura un gruppo di donne senza vestiti addosso, dirette verso la camera a gas. L’immagine verrà inquadrata seguendo la stessa ricerca applicata alle precedenti (persino il corpo del soggetto femminile viene reso leggibile). La 283, cielo e alberi, è quasi astratta: il tempo è finito, c’è il desiderio di prenderne il più possibile. Poi la camera viene infilata nel cesto, passata al collega sul tetto che toglierà i negativi 6×9, a loro volta consegnati a una donna che lavora alla mensa, che dentro un tubetto di dentifricio li passerà alla Resistenza polacca.

Come scrive Hanna Harendt nella sua analisi, i nazisti «erano totalmente convinti che una delle più grosse opportunità di successo della loro impresa fosse che nessuno al di fuori avrebbe potuto credere a quello che avveniva nei campi di sterminio perché “inimmaginabile”, al di là di qualsiasi immaginazione umana».

«Per sapere occorre immaginare» – scrive Didi-Huberman – di qui la necessità e l’urgenza, l’importanza di immaginare e raccontare la realtà con le immagini, trasformandole nell’occhio della storia.

Per approfondimenti:

https://diazdez.files.wordpress.com/2015/04/4440_001.pdf

Scrivi un commento