Una calda sera di luglio, il Baretto è andato a Cinisello Balsamo, in visita alla bella mostra “Supercity!”, allestita su tre piani del Mufoco, il Museo di Fotografia Contemporanea, presso Villa Ghirlanda. E questa circostanza ci ha dato l’occasione per riflettere su un tema affascinante: la relazione tra fotografia e tempo.

Scorrendo in rassegna i vari progetti curati dal Mufoco negli ultimi anni, da “Foresta nascosta” a “Foresta bianca” a “Sabato del villaggio”, si nota come uno dei temi di base sia costituito proprio dal rapporto della fotografia con il tempo e dal ruolo dell’immagine fotografica nel processo di costruzione della memoria individuale, della memoria collettiva e di quella del territorio, dell’identità del singolo e della comunità.

Si dà come assunto indubitabile che la fotografia sia in grado di catturare l’istante, di cristallizzarlo in una dimensione al di fuori dell’incessante flusso temporale, e di riportarlo nel presente ogni volta che uno sguardo si posa su di essa. La percezione di un’immagine fotografica è pertanto, inevitabilmente, una percezione retrospettiva, orientata verso un tempo passato. Da qui la sua capacità di costruire memoria, richiamando nel presente un momento che appartiene a un tempo già trascorso.

Al contrario dell’immagine in movimento, propria del linguaggio cinematografico, che è una “immagine nel tempo”, l’immagine fotografica, che è fissa ed immobile, è una “immagine del tempo”, in quanto impronta di un frammento di realtà, colta in un istante determinato e irripetibile del flusso di eventi. Come scriveva John Berger, “Davanti a una fotografia, si cerca quel che c’è stato. Al cinema, si aspetta quel che verrà dopo.” (J. Berger, “Capire una fotografia”)

Ma è possibile che la fotografia narri delle storie? E’ possibile, cioè, che delle immagini fisse e immobili possano costruire una vera e propria durata temporale? Può la fotografia essere anche un’immagine “nel tempo”, la cui fruizione si caratterizza come un flusso percettivo, orientato verso il futuro?

Pensiamo anche a questo, noi del Baretto, mentre ci aggiriamo in una delle sezioni della mostra, dal titolo “Day in the Life of Cusanello San Dugnano”, esposta sulla lunga parete del primo piano in una lunga timeline, scandita dalle 24 ore. In questo caso è ben evidente come la temporalità costituisca la stessa struttura espositiva delle fotografie. Il muro è suddiviso in 24 colonne e in ognuna di esse sono attaccate delle fotografie che documentano quegli intervalli temporali, prelevando, nell’arco di una sola giornata, frammenti di paesaggio o di vita nel territorio dell’area metropolitana a nord di Milano. Pur nella dimensione discontinua propria della fotografia, gustiamo le micro-narrazioni incluse all’interno dell’esposizione, gli accenni di racconto di storie personali: una bambina che dorme, si sveglia, poi passa la mattinata al parco; una coppia di anziani e il loro tranquillo e lento ménage familiare nel corso della stessa giornata. E ancora una serie di vedute quasi uguali su un McDonald, a ricordarci che il tempo non è solo cambiamento, ma anche persistenza.

Le sagome degli orologi attaccate in cima ad ogni griglia verticale e le stesse cornici che separano una colonna dall’altra scandiscono il flusso sincopato della rappresentazione e danno la percezione di una sequenza che si sviluppa nel tempo (mentre le file che si estendono in senso orizzontale seguono la ripartizione spaziale dei vari comuni in cui sono stati eseguiti gli scatti). L’immagine fissa cerca in qualche modo di dare il senso di una durata e di un divenire.

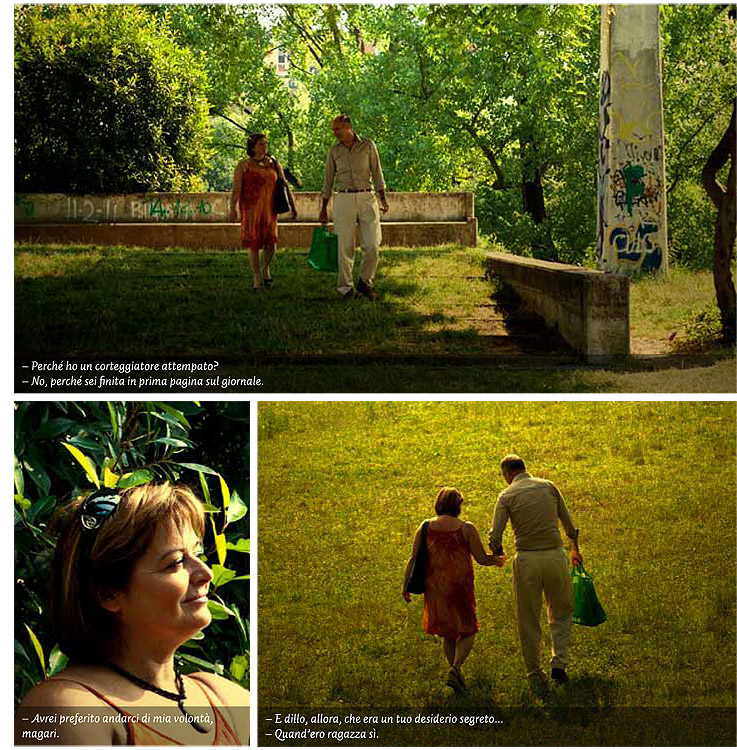

Tornati al piano terra, sul banco della reception notiamo alcune copie di una strana rivista, distribuita liberamente. Ma non è una rivista: è un fotoromanzo! E’ stato realizzato nel 2011, ma uno sfoglio veloce cattura immediatamente la nostra attenzione. Quale strumento migliore per continuare a riflettere sul rapporto tra fotografia e tempo, tra fotografia e flusso narrativo?

Il fotoromanzo è stata un’invenzione tutta italiana, un genere popolare di narrativa visuale, che ebbe grande diffusione a partire dal secondo dopoguerra, quasi scomparso all’inizio degli anni Novanta. D’altra parte proprio a Cinisello hanno avuto sede per un po’ di anni le edizioni Universo, che producevano i fotoromanzi Grand Hotel e Bolero.

Come i fotoromanzi tradizionali, anche questo è una storia d’amore. Ma è un’edizione del Mufoco, le fotografie sono di Marco Signorini, il soggetto e i testi di Giulio Mozzi e la direzione artistica di Matteo Balduzzi. Il progetto ha coinvolto, come è nella vocazione del Museo, anche la popolazione, per cui gli attori sono tutti abitanti del luogo. Quindi non può essere un semplice fotoromanzo; la storia romantica, alla fine, è quasi un pretesto. Tanto più che, a differenza delle normali pubblicazioni commerciali, qui mancano i numeri di pagina.

Ma è indicativo che tutta la narrazione si regga sul ritrovamento di una fotografia, spuntata fuori da un lontano passato. E’ lei che mette in moto l’intreccio, portando il protagonista a ritornare nei luoghi della sua giovinezza, da cui manca da trent’anni. Luoghi profondamente mutati e quasi irriconoscibili, mentre i luoghi e i volti che abitano la memoria alimentano solo un’acuta nostalgia.

Al Baretto viene subito in mente un altro photo-roman, questa volta nella forma non di un libro, ma di un film, uscito in Francia nel 1962. Si tratta del mediometraggio “La jetée”, di Chris Marker, una sequenza di più di quattrocento immagini fisse, con l’impiego del commento della voce fuori campo. Un film del filone distopico, imperniato anch’esso sul tema della memoria: il prologo rivela fin da subito che tutta la storia è messa in moto da un’immagine impressa nei ricordi del protagonista, e anche in questo caso c’è un movimento di ritorno ad un passato anteriore a una devastazione e ormai perduto per sempre.

Il plot di “Ricordami per sempre” ricalca, invece, gli stilemi del melodramma e della commedia, tipici del fotoromanzo tradizionale, ma la vera protagonista è lei, la fotografia.

La storia si svolge in buona parte negli spazi dove un tempo sorgevano gli stabilimenti delle acciaierie Falck e il villaggio degli operai. Le inquadrature e le scenografie a volte costruiscono delle atmosfere surreali, certi paesaggi urbani ricordano inquietanti scenari distopici e non mancano finezze stilistiche come un improvviso sguardo in macchina del protagonista.

Non si sa se considerare il fotoromanzo un film stampato su carta o un romanzo illustrato da fotografie. Questo genere ibrido, che la maggior parte degli intellettuali guardava con disdegno, è in realtà un oggetto semanticamente complesso. Nonostante le immagini siano percepite in modo discontinuo e manchi la fluidità del video, tuttavia il fotoromanzo riesce a ricreare una storia e una durata, come quella di un film. Ma con più di una differenza. Nel fotoromanzo, infatti, ciascun fotogramma non sostituisce il precedente, come avviene nella sequenza cinematografica, ma più immagini coesistono nella stessa pagina. Chi guarda un film è soggetto al tempo narrativo cinematografico, che stabilisce la durata di ogni fotogramma, e al ritmo imposto dal regista e dal montaggio. La natura di un fotogramma è quella di non avere consistenza in se stesso, ma solo come parte di una sequenza; nel flusso continuo di un film l’immagine singola viene fagocitata e annullata dalla successiva. In un fotoromanzo, al contrario, la sequenza si dà come contemporaneità di più fotogrammi discontinui, che lo sguardo può scorrere liberamente, secondo una propria temporalità. Sulla pagina stampata, le fotografie restano fotografie: non si annullano nel movimento, ma conservano il loro carattere immobile e discontinuo, il loro essere separate l’una dall’altra.

Come dicevamo, infatti, la vera protagonista di questo fotoromanzo è la fotografia, soprattutto quella che esplora i paesaggi della città e della periferia, documentando i profondi sconvolgimenti sociali e urbanistici determinati dal tramonto della stagione della grande industria. “Ricordami per sempre” include, pertanto, una doppia dimensione temporale: quella fluida del racconto, della durata tipica di un continuum narrativo, che ha un inizio e uno sviluppo orientato al futuro, e quella bloccata dell’immagine fotografica documentaria, dal paesaggio metropolitano al reportage di archeologia industriale. Ma quel documento non rimane confinato nella sua cornice oggettiva quanto distaccata, ma entra a far parte delle storie e delle vite delle persone, in un racconto corale e partecipato. E’ questa la caratteristica notevole di questo fotoromanzo, che ne fa un caso particolare di narrativa visuale.

Non unico, a dire il vero. Perché finalmente a questo tipo di racconto intermittente e discontinuo, disprezzato dagli intellettuali del passato, oggi forse si comincia a riconoscere la capacità di rinnovare la semantica fotografica. Le esperienze, negli ultimi anni, sono numerose. Nel 2016 il collettivo artistico “Fotoromanzo Italiano”, fondato nel 2011 da Giorgio Barrera, Andrea Botto e Marco Citron, vince una residenza d’artista a Le Murate Pac di Firenze e realizza “Quei giorni del diluvio”, che parla dell’alluvione dell’Arno (pubblicato di recente da Skinnerboox). Nel 2017 lo stesso collettivo realizza, per la prima Photoweek milanese, un fotoromanzo a carattere sociale dal titolo “Milano Ti Guardo”, una produzione di ArtsFor che indaga le problematiche di lavoro dei giovani milanesi.

È perciò possibile che in futuro questo genere che viene dal nostro passato riservi sviluppi inattesi, come narrazione visuale in grado di conferire alla fotografia, tra le altre cose, una doppia dimensione temporale (legata a una doppia valenza semantica), in cui una non annulla l’altra, ma entrambe arricchiscono la visione.

Scrivi un commento