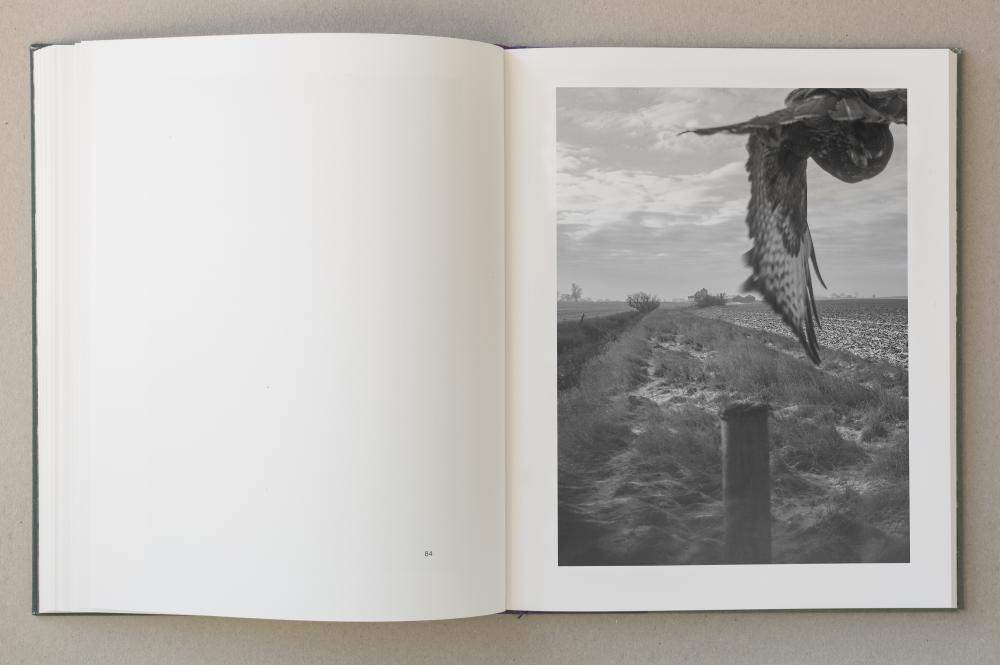

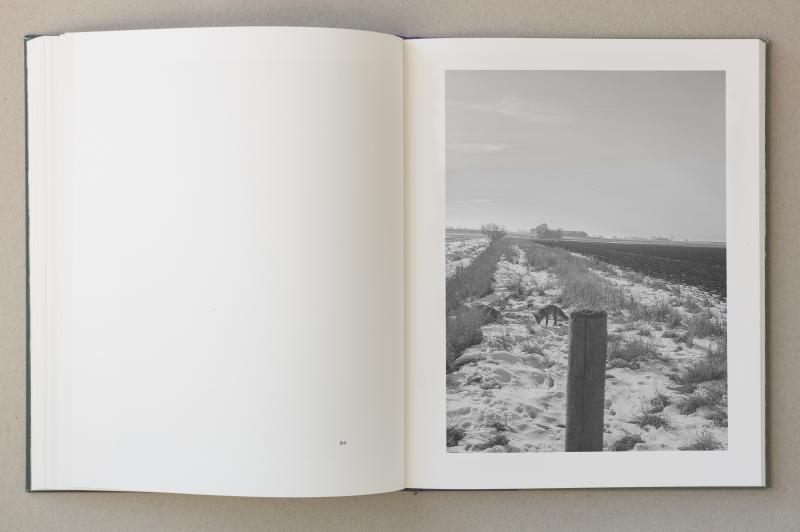

Stephen Gill mette la macchina fotografica su un palo nel campo di fronte a casa e la collega a una fotocellula. Davanti al palo ne pianta un secondo, sperando che gli uccelli di passaggio si posino per riposarsi. Lascia lì la macchina per quattro anni, ogni tanto va a vedere se la cosa funziona. Alla fine fa una selezione dei risultati.

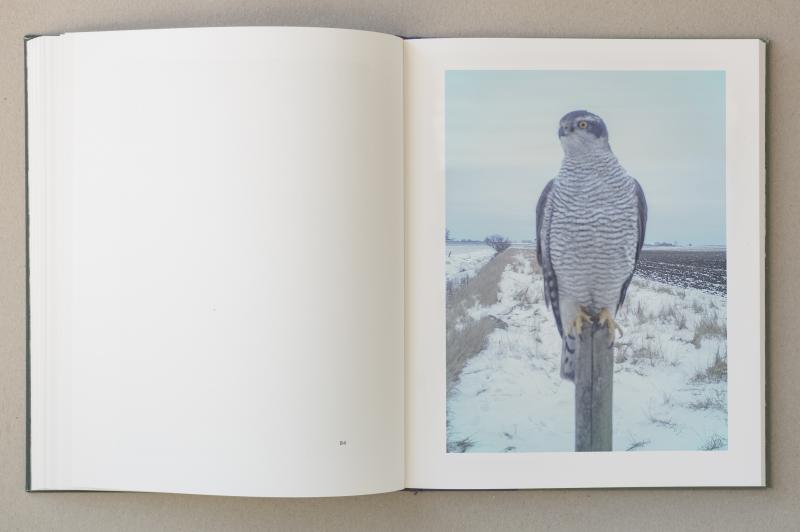

«Il pilastro aveva attratto gli uccelli dal cielo offrendo loro un posto dove riposare, nutrirsi, nutrire i piccoli e guardarsi attorno. Ero catturato. Le immagini erano spesso caotiche, gli uccelli insoliti e goffi come contorsionisti, ma le forme e le linee morbide create dai loro corpi e dalle loro ali erano come fissate. (…) Alcuni uccelli erano piccoli, altri erano grandi e avevano personalità distinte, vivide e somiglianti a persone che conosco. Ero molto attratto dalle forme degli uccelli in volo, da quelli appollaiati e da quelli che non erano né in un modo né nell’altro: artigli serrati a strapiombo sulla superficie del pilastro, penne traslucide spalancate che rivelavano pattern e disegni, immagini perfette come in una carta d’identità e altre da cui uscivano malconci, bagnati o spazzati dal vento. Nelle foto a volte gli uccelli sembravano suonare strumenti a corda, o indossare mantelli o maschere, o esercitarsi e urlare. (…) Da allora ho imparato che la regione di Skåne, dove vivo, ospita 192 delle 250 specie di uccelli nativi della Svezia».

Leggete qui tutta la sua bellissima presentazione del lavoro.

Colpisce, come già aveva fatto in Night Procession, la scelta di Gill di fare un passo indietro come fotografo: elabora l’idea e predispone il set, ma non scatta, il click lo fanno gli uccelli in modo inconsapevole. E tutto quanto il territorio, in realtà, partecipa quasi fisicamente alla produzione delle foto. Oltre che un libro eccezionale, sembra una riflessione sulla pratica della fotografia.

Un po’ come se si fosse presa sul serio e ribaltata l’accusa che per un secolo la pittura ha rivolto alla fotografia appena nata: è la macchina a fare la parte difficile, quella per cui anche un pittore scarso deve studiare anni; ergo il risultato non può che essere una cosa da poco, un mero documento, una traccia.

Per un secolo la fotografia ha tentato di smentire l’accusa, inventandosi improbabili complicazioni e alchimie chimiche, o concentrandosi su tardive sperimentazioni di pure forme, o su improbabili raffinatezze di tocco, tutto per nascondere il peccato originale, il suo esser serva di un meccanismo, una pratica che, almeno nei fondamenti, persino un bambino può imparare in poche lezioni. Tentativi con esiti incerti, generalmente fallimentari: più nascondi una cosa, più si vede che la nascondi. Ambire programmaticamente al “bello” e al “profondo” poi (nell’idea che quello fosse il regno da cui si era esclusi) è il modo più facile per scivolare sulla buccia di banana del kitsch, mostrando il proprio antiestetico fondoschiena al mondo. Una fotografia che punta sull’esclusività per farsi accettare al gran ballo, non solo così perde la propria prima qualità – l’inclusività – ma nemmeno riesce a farsi ammettere, respinta all’ingresso dal buttafuori in livrea.

(L’altra strategia, oltre a quella di tirare il sasso, è stata nascondere la mano: «Ma no, ma che dite, non abbiamo mai voluto esser presi per artisti, siamo solo artigiani, puri raccoglitori di quel che il destino ci manda. Al limite “autori”». Che chissà cosa vuol dire. Salvo poi sorridere compiaciuti quando all’ammiratore scappa un: “Maestro!”)

All’inizio del ‘900 (anche prima, ma semplifichiamo) qualcuno invece ha capito che il difetto è un pregio. Che la natura documentaria che ha reso ubiqua la fotografia nelle sue mille funzioni pratiche e basse, “vernacolari”, può essere assunta come manifesto e semplicemente utilizzata per parlar d’altro. Che non c’è da vergognarsi, ma da rivendicare. A partire da Walker Evans, che usando un ossimoro diceva di fare fotografia “in stile documentario”. Ai tanti che hanno usato il fotogiornalismo, la fotografia scientifica, le foto di famiglia, la fotografia aerea, persino la google car e tante altre “funzioni basse” come puro repertorio di forme e modalità operative.

Fino a Stephen Gill che mette la macchina su un palo e affida parte del lavoro a un servomeccanismo. Il risultato è una riflessione sul caso o, come ha detto una volta Philip-Lorca DiCorcia parlando di un lavoro non tanto diverso da questo (Heads): «The possibility that you can make work that is empathetic without actually evening meeting the people». O gli animali, in questo caso, la natura selvaggia.

Nicolò Degiorgis ha ritrovato le fotografie scattate da un piccione; Stephen Gill programma una fotocellula per fotografare gli uccelli. C’è qualcosa che lega questi lavori: una poetica struggente e immagini di incredibile, involontaria bellezza.

Forse la fotografia, tra le tante possibili cose tutte valide, è anche l’arte dell’involontario. L’arte del mondo che si fa da sé.

***

Il sito di Stephen Gill

Per acquistare il libro: Micamera

Scrivi un commento